«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ». ЧАСТЬ 1

К 69-годовщине безоговорочной капитуляции милитаристской Японии (1945–2014)

Церемония подписания Акта о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт.

О личном отношении к истории

Каждый год 9 мая в нашей стране с особым чувством отмечается очередная годовщина Великой Победы, одержанной нашим народом в 1945 году. Я человек послевоенного поколения – родился через 13 лет после Победы – и вырос на книгах, фильмах и рассказах старших о войне, на детских дворовых играх «в войну», в которых «на смерть» сражались «наши» и «фрицы». Мои дети уже не такие. Для них война 1941–1945 годов – это что-то более далекое, хотя и семейное.Дед мой по материнской линии Михаил Прокофьевич Слепцов ушел на германский фронт, оставив в родной деревне под Липецком жену и семерых детей. Служил командиром отделения. Воевал в пехоте под Белёвым. Можно сказать, что ему повезло. Он выжил в атаке, в которой полег весь его батальон, хотя и получил три ранения. Помотавшись по тыловым госпиталям, вернулся домой почти целым – охромев на одну ногу и с не разгибающейся в локте рукой. Раны долго не заживали. Но надо было жить, работать, кормить семью и страну. И дед выполнил свой семейный и гражданский долг, трудясь в поте лица и в опустошенном войной колхозе, и в своем подсобном хозяйстве, вырастив с женой одиннадцать детей.

Но война оставила страшные раны во всем русском народе – и в его теле, и в его душе. Жертвы той войны, «второй Германской», огромны. Бабушка рассказывала, что с началом войны в мобилизацию объявили сразу «четырнадцать годов» – четырнадцать призывных возрастов. Мальчики, мамины сверстники и одноклассники по сельской школе, почти все погибли. Вернувшихся с войны мужчин в нашем селе можно было пересчитать по пальцам. Опустела после войны русская деревня, «стали тихими наши дворы», как пел потом Булат Окуджава. Сразу после возвращения в доме деда по вечерам часто собирались односельчане – приходили послушать его рассказы о войне. Моя мама, слышавшая всё из первых уст, говорила мне, что у нее тогда от ужаса волосы на голове шевелились…

Так что 9 Мая для нашего народа – это не просто государственный праздник, официальные мероприятия и концерт на Поклонной горе, где молодое эстрадное поколение, к сожалению, не очень осмысленно и прочувствованно поет песни военных лет. Война действительно прошла огнем и болью по каждой русской семье, и День Победы для нас на самом деле праздник «со слезами на глазах», как бы теперешние критиканы, зарубежные и российские, не пытались его опорочить.

Однако за праздничными майскими торжествами, которые в юбилейные годы проходят особенно широко, как-то совсем уж тихо и неприметно в современной России отмечают другую памятную дату – 2 сентября.

Весной 2010 года после многолетних проволочек Госдума наконец приняла дополнения в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России», и 2 сентября стало официальным праздником – Днем окончания Второй мировой войны (1945). Примечательно, что Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 3 сентября 1945 года днем победы над Японией» был подписан именно 2 сентября, но в 1945 году.

До 1947 года День победы над Японией был выходным днем.

Почему же на возвращение русскому народу праздника Победы над милитаристской Японией потребовалось 15, а если считать с 1991 года – и все 20 лет? Разве этой Победы не было в 1945 году? Разве не было Маньчжурской, Южно-Сахалинской и Курильской боевых операций? А ведь 7 сентября 1945 года окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке было отмечено в Берлине у Бранденбургских ворот совместным парадом Победы сводных полков от СССР, США, Великобритании и Франции. Сейчас победу над Японией празднуют Китай, обе Кореи, США. В отличие от России Китай в 2005 году широко отметил 60-летие окончания Второй мировой войны, пригласив большую делегацию российских ветеранов войны, освобождавших Китай от японских захватчиков.

А что же мы? До последнего времени наши законодатели застенчиво шаркали ножкой и мямлили, что де установление памятной датой Дня победы над милитаристской Японией может привести к ухудшению отношений со Страной восходящего солнца (хотя с Германией не привело), к усилению националистических и даже милитаристских настроений в нашей стране (а не к росту патриотизма и национальной сплоченности), к дополнительным расходам на организацию мероприятий, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. И вообще Япония не капитулировала перед СССР (??!). Создавалось впечатление, что наше государство стыдится освобождения советскими войсками Кореи и части Китая от милитаристской Японии, восстановления исторической справедливости на Сахалине и Курильских островах, уничтожения многолетнего плацдарма для японской агрессии на наших восточных рубежах.

И всё это в ситуации, когда Япония не постеснялась еще в 1982 году законодательно включить в национальный календарь и с тех пор ежегодно шумно отмечать «День северных территорий» (7 февраля), который следует понимать не иначе как день ожидаемого реванша по возврату Курильских островов и иных земель к северу от Хоккайдо. И эта догадка тем вернее, что в законодательных актах Парламента Японии Южные Курилы именуются «исконными японскими территориями». Еще в 1981 году в Японии принят закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий», который постоянно дополняется и актуализируется. Он относит часть территории России к юрисдикции Японии и содержит перечень мер по реализации ее территориальных притязаний. Министр иностранных дел Японии К. Окада высказался о Южных Курилах вполне ясно и резко: «незаконно оккупированные Россией».

И вот теперь у нас памятный день окончания Второй мировой войны наконец узаконен, но Победа над Японией почему-то не празднуется так же широко, как, скажем, в Японии отмечается «День северных территорий» – с осмотром премьер-министром Южных Курил на корабле, народными демонстрациями и т.п. Опять же, вновь принятая в России памятная дата перестала быть праздником Победы над Японией, аналогичной Победе над Германией, став простой календарной констатацией окончания войны – подписанием представителями Японии в присутствии союзников (включая и представителя СССР генерал-лейтенанта К.Н. Деревянко) безоговорочной капитуляции на американском авианосце «Миссури» в Токийском заливе.

Так была ли наша Победа над Японией на самом деле, или это лишь «миф сталинской пропаганды», призванный затмить победу союзников? Может, всё решили две атомных бомбы, сброшенные американцами на не имеющие стратегического и военного значения провинциальные города Хиросима и Нагасаки? Может, Япония даже и не агрессор? Есть ведь и такое мнение. Сейчас в Японии издаются исторические труды, в которых утверждается, что, вступив во Вторую мировую войну, Токио нес свободу народам Азии от колониализма Запада.

Справедливо пишет Цзин Сидэ, профессор Института японоведения при Академии социальных наук Китая: «В отличие от ситуации в Германии, в Японии правые силы открыто сожалеют о поражении в войне и гордятся милитаристским прошлым. Они выступают против “исторического самоуничижения” и за “возрождение японского духа”»[1].

Для многих сегодняшних граждан России и стран бывшего СССР всё сказанное не отвлеченные вопросы, а очень личные: за храбрость и отвагу при разгроме Квантунской армии 308 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, 93 человека удостоены звания Героя Советского Союза; медалью «За победу над Японией» были награждены 1 млн. 800 тысяч советских солдат и офицеров. На площади Славы в Южно-Сахалинске стоят бюсты 14 Героев Советского Союза – его освободителей, а на стеле высечены имена 1943 солдат, матросов и офицеров, сложивших головы на Сахалине и Курильских островах уже после заявления о капитуляции Японии 15 августа 1945 года. Имена многих из них – на карте Сахалинской области.

Еще живы участники той войны. У них есть дети, внуки. И так получилось, что среди них оказалась и моя семья, потому что когда в 1943 году дед вернулся из уфимского госпиталя в родную деревню, семнадцатилетним пареньком был призван в армию и отправлен на Дальний Восток мой отец. В 1945 году в составе 2-го батальона 113-й Отдельной стрелковой бригады Северной Тихоокеанской флотилии он участвовал в морском десанте из Советской Гавани на Южный Сахалин (в район Торо и Эсутору, ныне Шахтерск и Углегорск), в дальнейших боевых действиях за его освобождение (бои за Камышовый перевал на пути маршброска от Маока в Отомари), а потом – в десанте на Южные Курилы, да так там и остался служить срочную службу аж до самого 1950 года!

Историческая память народа складывается в том числе и из личной памяти каждого человека. Память эту надо хранить и передавать потомкам – в виде книг, фильмов, монументов, мемориальных мероприятий. И нам есть что помнить об отношениях России с Японией вообще и об этой последней войне в частности.

Правда о «северных территориях»

Россия и Япония узнали о существовании друг друга во временаПетра I, примерно в 1701 году, благодаря встрече русских с одним из потерпевших кораблекрушение японцев по имени Дэмбэй. После этого на государственном уровне организовываются экспедиции по поиску морского пути в Японию. В 1739 году, когда российские корабли подошли к северо-восточному побережью самого крупного острова архипелага, Хонсю, Япония узнала о существовании на севере от нее страны «Оросия» (Россия). В 2005 году в Камогава, выросшем на месте прежней деревни Амацумура, был поставлен памятный камень с надписью: «Место первой в истории высадки русских на берега Японии».Эти исторические события стали закономерным следствием встречного движения русских и японцев в истории и пространстве. В середине XVII века Россия активно расширялась на восток, прирастая Сибирью, Приамурьем, Чукоткой и Камчаткой. Тогда же был осуществлен поход казаков под руководством И.Ю. Москвитина (1646), в ходе которого российские землепроходцы впервые вышли к Тихому океану и узнали о существовании Курильских островов и их обитателях айнах. О первых русских поселениях того времени свидетельствуют голландские, германские и скандинавские хроники и карты.

Древнейшее автохтонное (коренное) население всех Японских островов, Курильской гряды и Сахалина вовсе не японцы.

Итуруп

Крупнейшие японские историки прошлого указывали, что вплоть до середины XIX века Япония не считала своими владениями Сахалин, Курилы и даже остров Хоккайдо, который не был заселен японцами еще во второй половине XIX века. Настоящая японская колонизация Хоккайдо – самого северного из четырех Японских островов – началась лишь после реставрации Мэйдзи (1868): айнов интенсивно ассимилировали, а остров заселяли японцами. В 1903 году население Хоккайдо составляли уже 845 тыс. японцев и 18 тыс. айнов. Начался период самой жестокой японизации хоккайдоских айнов.

Дорожный указатель на о.Шикотан

Известный японовед А. Мещеряков утверждает, что до середины XIX века Сахалин и Курилы «не входили в орбиту интересов ни России, ни Японии. Они никому не были нужны». Но в XIX веке разграничение сфер влияния наконец было закреплено двухсторонними договорами. По Симодскому торговому договору между Россией и Японией (1855) наши владения на Курилах простирались до о. Уруп включительно (японцам отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), а Сахалин остался в общем пользовании. Договор был подписан 7 февраля (этот день стал потом в Японии «днем северных территорий»). По Санкт-Петеpбуpгскому договору (1875) весь Сахалин становился российским, а все Курильские острова были переданы Японии.Курильские айны более тяготели к русским, нежели к японцам, поскольку русские порядки были куда мягче японских, а многие из айнов владели русским языком и были православными. Может быть, еще и поэтому всех северокурильских айнов японцы перевезли на южнокурильский остров Шикотан и превратили в бесправных рабов. Разрушение традиционного уклада привело к тому, что к 1941 году, по японским данным, большинство жителей резервации умерли.

Эволюция конфликта

К началу XX века интересы России и Японии на Дальнем Востоке за контроль над Маньчжурией и Кореей пришли в столкновение. Частичные уступки с российской стороны не смогли охладить воинственный пыл Японии, и в ночь на 9 февраля 1904 года без официального объявления войны (это станет обычаем для Японии в XX веке) японский флот внезапно напал на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура. Началась первая русско-японская война, которая закончилась поражением России и подписанием 5 сентября 1905 года Портсмутского мира.В результате войны Россия утратила свое влияние в Китае и Корее и уступила Японии южную часть Сахалина (уже оккупированную на тот момент японскими войсками). Однако историк А.Н. Боханов считает, что портсмутские договоренности были успехом русской дипломатии[2]. К тому же материальные потери и потери в живой силе с российской стороны были значительно меньше японских. Но в общественном мнении современников и в культурной памяти русского народа события той войны (военные поражения на суше и на море) запечатлелись как национальная трагедия и унижение (вспомним песни «Варяг» и «На сопках Манчжурии»).

После революции японская интервенция на российском Дальнем Востоке продолжалась с 1918 по 1922 год (на Северном Сахалине до 1925 года) и характеризовалась его откровенным экономическим ограблением.

Уже в 1938 году между советскими и японскими войсками у озера Хасан в районе Владивостока произошел новый конфликт, закончившийся победой СССР. А с весны по осень 1939 года Япония фактически вела необъявленную войну против СССР и союзной ему Монголии в районе реки Халхин-Гол. В этой войне японская армия потерпела сокрушительное поражение, которое позже позволило победить в Японии «морской партии», отстаивавшей идею экспансии в сторону Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. На монголо-маньчжурской границе японская армия была разбита в августе, а перемирие стороны подписали в сентябре. В 1945 году история повторилась, но с худшими для Японии последствиями. Заметим, что Халхин-Гол стал началом полководческой карьеры Г.К. Жукова.

Япония продолжала осуществлять последовательную враждебную СССР политику, заключив первоначально с Германией антикоминтерновский пакт (1936), а затем тройственный союз с Германией и Италией (1940). Собственные планы по захвату советских дальневосточных территорий вплоть до Байкала и Омска Япония пыталась замаскировать советско-японским пактом о нейтралитете (апрель 1941), одновременно пообещав поддержку Гитлеру. В «Секретном дневнике войны» японского генштаба 14 апреля 1941 года была сделана следующая запись: «Данный договор… лишь дает дополнительное время для принятия самостоятельного решения о начале войны против Советов»[3].

Ставка высшего командования Японии уже 24 июня 1941 года разработала «Программу национальной политики империи в соответствии с изменением обстановки», которая была утверждена 2 июля Императорским совещанием – высшим японским военно-политическим руководством в присутствии императора Хирохито. В этом секретном документе указывалось: «Мы будем скрытно усиливать нашу военную подготовку против Советского Союза, придерживаясь независимой позиции… Если германо-советская война будет развиваться в направлении, благоприятном для нашей империи, мы, прибегнув к вооруженной силе, разрешимсеверную проблему (выделено нами. – В.Н.) и обеспечим безопасность северных границ». Выступавший обычно на Императорских совещаниях от имени японского монарха председатель Тайного Совета Хара заявил на совещании 2 июля: «Я с нетерпением жду возможности для нанесения удара по Советскому Союзу. Я прошу армию и правительство сделать это как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен»[4].

Итуруп. Танк КВ-памятник в в.ч

Согласно разработанному японским генштабом плану войны против СССР «Кантокуэн» («Особые маневры Квантунской армии»), начало японского наступления планировалось на 29 августа 1941 года. Зная об этом, советское командование не ослабляло свою дальневосточную военную группировку[5]. По замыслу японского генштаба, военные действия против СССР должны были начаться при условии сокращения советских дивизий на Дальнем Востоке и Сибири наполовину (с 30 до 15), а авиации, бронетанковых, артиллерийских и других частей – на две трети. Но в июле 1941 года с Дальнего Востока на Запад было переброшено лишь 17% советских дивизий, а механизированных частей – около одной трети.

Так и не дождавшись отвода советских войск на Западный фронт, Координационный совет правительства и императорской ставки 3 сентября констатировал, что, «поскольку Япония не сможет развернуть крупномасштабные операции на севере до февраля, необходимо за это время быстро осуществить операции на юге». Поэтому 6 сентября Императорское совещание вынесло решение отложить нападение на СССР до весны 1942 года.

В случае падения Москвы в 1941 году Япония планировала оккупацию Сибири и Дальнего Востока.

Нацизм по-японски

Профессор Цзин Сидэ пишет: «В последние годы японские официальные лица с новыми силами занимаются приукрашиванием японской агрессии во время Второй мировой войны. Китай и другие страны Азии должны более активно распространять правду об агрессивном прошлом Японии»[8].Правда эта состоит в том, что по Тройственному пакту между странами «оси» от 1940 года (Германия, Италия, Япония) Япония получила согласие Германии и Италии на превращение в зону своих исключительных интересов всей Евразии восточнее 70 градуса долготы (т.е. от Урала на севере до Афганистана и Пакистана на юге). В борьбе за ресурсы Восточной Азии Япония объявила ее «сферой сопроцветания» и стала «освобождать» от европейского колониализма, заменяя его японским. Однако, как пишет А.Н. Мещеряков, японский «новый порядок» обернулся для народов Азии гораздо большими лишениями и горем, чем владычество европейцев[9].

Еще в 1910 году Япония аннексировала Корею. В 1931–1932 годах Япония оккупировала Маньчжурию, а летом 1937 года вторглась в Центральный Китай. Кроме того, японская армия захватила Филиппины, Индонезию, Малайю, Сингапур, Бирму, Таиланд, Вьетнам, Лаос и Камбоджу, Алеутские острова, переходила границы Монголии и Индии. Японская оккупация по площади территории и численности населения даже превысила размеры гитлеровской оккупации.

Япония осуществляла свою экспансию исключительно бесчеловечными методами. Так, в Китае после захвата Нанкина (1937) в нарушение собственного кодекса воинской чести бусидо японцы за шесть недель вырезали штыками и мечами 300 тыс. пленных и мирных жителей[10].

Во Французском Индокитае японцы заставили крестьян сеять джут для своей армии вместо риса. В результате в 1944–1945 годах от голода погибло 2 млн. человек. Во время строительства железной «дороги смерти» между Таиландом и Бирмой умерли 84 тыс. человек. Широко известен Батаанский «марш смерти» пленных американских и филиппинских солдат на Филиппинах, во время которого погибло 8 тыс. человек. В годы войны на принудительные работы в Японию с материка завезли 667 тыс. корейцев и 50 тыс. китайцев, с которыми японцы обращались особенно жестоко[11].

По китайским оценкам, за годы войны «число погибших китайцев превысило 35 млн. человек, прямой экономический ущерб составил более 100 млрд. долларов США, а непрямой – 500 млрд. долларов США»[12].

Азиатские коллеги германских «сверхчеловеков»

Япония была единственной участницей Второй мировой войны, применившей бактериологическое и химическое оружие. Профессор Цзин Сидэ приводит сухую статистику: «С 1931 по 1945 год японцы по крайней мере 16 раз в масштабном порядке применяли бактериологическое оружие… По меньшей мере 270 тыс. человек (не считая китайских военнослужащих) погибли вследствие использования бактериологического оружия японскими фашистами. Нет точных сведений о бесчисленном количестве “косвенных” жертв – людей, погибших вследствие распыления бактерий после непосредственно бактериологической атаки»[13]. «Химическое оружие применялось японцами на протяжении всей войны в течение 8 лет с 1937 по 1945 год в 18 провинциях Китая. Точно зарегистрировано более 2 тыс. сражений, в ходе которых применялось химическое оружие, вызвавшее гибель более 60 тыс. чел. Реальное количество случаев применения химоружия и реальное число жертв гораздо больше – по японской статистике, химоружие применялось намного чаще»[14].

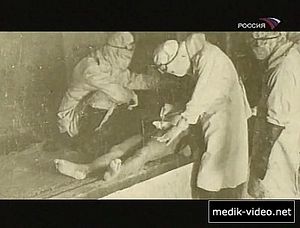

Опыты над людьми в Отряде 731

Бесчеловечные опыты на живых людях, разработка и применение бактериологического оружия не оставили равнодушными и честных японцев. О леденящих душу преступлениях зловещего японского «Отряда 731» под Харбином и его клонах в своей книге «Кухня дьявола» рассказал японский писатель Сэйити Моримура (род. 1933), который выступает против ремилитаризации страны[15].Врачи-убийцы[16]

Японская армия вела бактериологическую войну главным образом в Северо-восточном Китае – Маньчжурии. Методов ведения войны было три: рассеивание бактерий артиллерийскими снарядами и минами; сбрасывание с самолетов начиненных бактериями бомб; бактериологическое заражение жилых районов, источников, пастбищ.

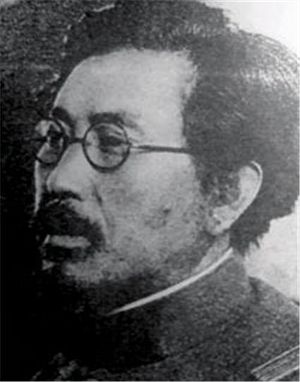

Генерал-лейтенант Сиро Исии: «Мертвый металл при артиллерийской стрельбе поражает лишь определенные объекты на конкретном участке. Иное дело – живые бактерии».

Сиро Исии - злой гений отряда 731

А вот другое высказывание генерала Исии: «В отличие от артиллерийских снарядов бактериологическое оружие не способно мгновенно убивать живую силу, зато эти “невзрывающиеся бомбы” – снаряды, начиненные бактериями, – без шума поражают человеческий организм и животных, принося медленную, но мучительную смерть. Производить снаряды не обязательно, можно заражать вполне мирные вещи – одежду, косметику, пищевые продукты и напитки, съедобных животных, можно распылять бактерии с воздуха. Пусть первая атака не будет массированной – всё равно бактерии будут размножаться и поражать цели».

«Отряд 731» был сформирован под названием «Управление по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии», на самом же деле его целью были крупномасштабные эксперименты и исследования в области бактериологического оружия.

«Отряд 731» дислоцировался в районе поселка Пинфань провинции Биньцзян, в 20 километрах южнее города Харбина. В 1935 году в местечке Мэнцзятунь было создано «Иппоэпизоотическое управление Квантунской армии». В 1939 году в Центральном Китае начал действовать «отряд Тама». Все эти подразделения японской армии выполняли те же боевые задачи, что и «отряд 731». «Иппоэпизоотическое управление Квантунской армии» называлось также «Маньчжурским отрядом 100». Он занимался исследованиями болезнетворных микроорганизмов, предназначенных для заражения домашнего скота.

Самым крупным и самым жестоким из трех был «отряд 731» генерала Исии. Первый отдел отряда занимался фундаментальными исследованиями бактериологической войны, главной функцией второго отдела были практические опыты на живых людях. Начальник этого отдела полковник Оота в дальнейшем был назначен командиром нового «отряда Тама».

Экспериментировали во втором отделе на бойцах Красной Армии, солдатах и офицерах китайской армии; в качестве подопытных использовались так называемые «антияпонские элементы» – китайские разведчики, студенты, рабочие, журналисты, а также люди, задержанные за уголовные преступления. Это были главным образом китайцы, а также русские белоэмигранты. Для подопытных существовала специальная тюрьма. Жандармерия и разведка неустанно заботилась о пополнении «материала»: в грузовиках с черным закрытым кузовом без окон привозили всё новые и новые жертвы.

Погибших в результате экспериментов сжигали в печах. Подопытным давали порядковые номера; для конспирации они назывались «бревнами». Жертв опыта крепко привязывали к врытым в землю железным столбам и заражали чумой; с самолета рассеивали на опытное поле с заключенными чумных блох; у других подопытных оставляли обнаженными только ягодицы и на предельно близком расстоянии от них взрывали бомбы со шрапнелью, зараженной возбудителями газовой гангрены. При проведении совместных опытов с химическим «отрядом 531» в качестве индикаторов степени заражения местности ОВ использовали живых людей.

В 1939 году на втором этапе боев на Халхин-Голе источники воды во всем районе были заражены тифом, холерой, чумой. За эту боевую операцию «отряд Исии» получил благодарность от командующего 6-й отдельной армией.

Бывшие служащие отряда поведали еще об одной операции: 3 тысячи китайцев, содержавшихся в лагере военнопленных в Нанкине, накормили пирожками, зараженными тифозными бактериями, после чего всех отпустили на волю – разнести заразу по территории противника.

«Отряд Исии» являлся гигантской фабрикой по производству смертоносных бактерий. В месяц производилось бактериальной массы чумы до 300 кг; сибирской язвы – до 500–600 кг; брюшного тифа, паратифа, дизентерии – до 800–900 кг; холеры – до 1 тонны.

В отряде было 3 генерал-лейтенанта медицинской службы, 6 генерал-майоров, 10 полковников, 20 с лишним подполковников и майоров, 300 младших офицеров и прапорщиков. Кроме того, сюда собрали ученых-бактериологов со всей Японии, и к концу войны в 1945 году общая численность «отряда 731» превысила 2000 человек.

Бактериологические отряды вызывали ужас у местных жителей, они видели в них источник страшной заразы. Недаром они называли их «гокан-бутай» – «отряды насильников». Тем более что одним из них командовал японский офицер по имени Гокан. Стоило местным жителям узнать, что к ним прибывает отряд Управления по водоснабжению и профилактике частей Квантунской армии, начиналась паника, поднимались крики: «Идёт “гокан-бутай”!..»

Людей помещали в барокамеры, фиксируя на кинопленку агонию, обмораживали конечности и затем наблюдали, как наступает гангрена…

После окончания Второй мировой войны специалисты из «отряда 731», включая Исии Сиро, нашли убежище в армии США, которая переняла их преступный опыт.

Чума Его императорского величества

(Из книги Сэйити Моримура «Кухня дьявола»)

«Бывший генерал-лейтенант медицинской службы Кадзицука показал на суде, что с самого начала своей преступной деятельности Исии получал всестороннюю поддержку со стороны стратегического отдела японского генерального штаба. В 1936 году по требованию японского генерального штаба и по указу императора были созданы мощные базы для претворения в жизнь злодейских замыслов и преступных экспериментов, осуществлявшихся до этого под руководством Исии в лабораторных условиях. В Маньчжурии были сформированы и приданы Квантунской армии две крупные части, получившие позже наименования “отряд 731” и “отряд 100”, которые должны были обеспечить массовое производство бактериологического оружия, достаточного для ведения Японией широкомасштабной бактериологической войны. Первый из этих отрядов возглавил Исии, второй – генерал-майор ветеринарной службы Вакамацу».«База, которой руководил его превосходительство генерал Исии, была сформирована по личному указу императора. Это была единственная в японской армии часть, созданная по высочайшему указу. Поэтому мы располагали неограниченными финансовыми средствами…» (Кобаяси, адъютант генерала Исии Сиро).

«В отряде 731 “важнейшим оружием” считали бактерии чумы и производили их в больших количествах. Однако при многократном посеве их в культиваторах они постепенно теряли свою вирулентность. Чтобы этого не происходило, необходимо было иметь в качестве исходного материала культуру повышенной вирулентности.

Для решения этой задачи в группе Такахаси был разработан способ постепенной “пересадки” бактерий чумы от одного “бревна” (подопытного человека. – Ред.) к другому. Например, подопытному А. прививали живые бактерии. Он заболевал чумой и умирал. Однако в человеческом организме вплоть до самого наступления смерти идет жестокая борьба между бактериями и образующимися в крови и лимфе антителами. Выжившие в этой борьбе бактерии становятся сильнее именно в той степени, в какой им было оказано сопротивление. Учитывая это, сыворотку крови подопытного А. вводили подопытному Б. В результате борьбы бактерий чумы, уже имеющих повышенную токсичность, с антителами в организме подопытного Б. появлялась еще более сильная культура бактерий, которую вводили третьему подопытному, В. Так решалась проблема повышения вирулентности бактерий и создания особо сильных культур».

Главный враг – СССР

(Из книги Сэйити Моримура «Кухня дьявола»)

«Отряд 731» был организован в целях подготовки бактериологической войны против Советского Союза.

Эти отряды имели густую сеть филиалов, расположенных на основных стратегических направлениях на границе с Советским Союзом. Основная задача филиалов состояла в подготовке к практическому применению бактериологического оружия.

На скамье подсудимых Митомо, Кавасимо, Хиразакума, Ямада. Хабаровск. 12 янв. 1950 г.

В ходе судебных заседаний выяснилось, что основным методом проверки действия бактериологического оружия являлись бесчеловечные опыты над живыми людьми, проводившиеся систематически и в массовых масштабах. Обвиняемый, бывший генерал-майор медицинской службы Кавасима, показал: “В 731-м отряде широко применялись эксперименты по действию всех смертоносных бактерий на живых людях. Материалом для этого являлись заключенные китайские патриоты и русские, которых органы японской контрразведки обрекали на истребление… Если заключенный, несмотря на заражение его смертоносными бактериями, выздоравливал, то это не спасало его от повторных опытов, которые продолжались до тех пор, пока не наступала смерть от заражения… Во всяком случае, живым из этой фабрики смерти никто никогда не выходил» (Материалы судебного процесса; с. 15–17).

Непокорившиеся. Бунт «бревен»

(Из книги Сэйити Моримура «Кухня дьявола».

Глава IV. Взлет человеческого духа)

Заключенные, предназначенные для изуверских опытов и презрительно называемые японцами «бревна», содержались в спецтюрьме – двухэтажном бетонном сооружении. В ходе опытов все они умерщвлялись в результате заражения различными смертельными инфекциями. На место умерших приводили новых. Однажды в июне 1945 года двое русских заключенных смогли оглушить заманенного в камеру охранника и, отобрав у него ключ, выпустили всех остальных пленников. Однако, выйдя из камер, они оказались запертыми в общем коридоре.В левой части коридора один из заключенных, схватившись за решетку, начал что-то громко кричать наружу сотрудникам отряда, целившимся в него. Это был русский, шатен, лет сорока, широкоплечий. Его мощный голос разносился по всему внутреннему двору. Японцы были ошеломлены гневной речью русского и его энергичными движениями, однако продолжали держать его под прицелом.

Переводчик перевел слова русского: «Вы нас обманом сюда заключили, проводите зверские опыты и погубили уже много людей. Вот вы на нас винтовки навели, а нам всё равно не страшно… Все японцы трусы… Немедленно освободите нас… Или уж сразу убейте. Это лучше, чем быть морскими свинками для ваших опытов».

Русский, широко раскинув руки и выпрямив грудь, схватился за прутья решетки. Всем своим видом он как бы призывал: «Ну, стреляйте же!» Его громкий, уверенный голос и гневные интонации озлобляли служащих отряда.

«А-а, негодяй! Умри!» – с этими словами один из молодых вольнонаемных, у которого сдали нервы, нажал на спусковой крючок.

Русского как бы отбросило, он развернулся, затем, пытаясь ухватиться рукой за решетку, рухнул и остался лежать недвижим. Голос смолк. Китайцев, которые до этого сочувственно толпились вокруг русского, охватил страх. Некоторые из них, сложив руки ладонями вместе, протягивали их к служащим отряда, как бы говоря: «Мы вернемся в камеры, только не стреляйте».

То, как этот русский до последнего вздоха стоял, широко расправив плечи, произвело на нас сильное впечатление. Он, лишенный свободы, был сильнее нас

После гибели русского все узники спецтюрьмы были отравлены ядовитым газом. «Однако, – пишет С. Моримура – на этот раз смерть людей отличалась от той, которой они умирали во время экспериментов. Подняв бунт, заключенные перестали быть “бревнами”. Пленный, ударивший сотрудника спецгруппы и выхвативший у него ключ, поднялся в глазах служащих отряда до уровня человека, имеющего свое, человеческое достоинство. И хотя этот русский был сражен пулей, его голос, звучавший в течение часа, потряс “отряд 731” и ослабил его абсолютную власть над узниками».

Не только чума

Японские военные думали и об атомном оружии. Летом 1941 года Военное министерство поручило известному физику И. Нисиме возглавить «проект НИ» с целью «создания урановой бомбы». Впоследствии бомбардировки Токио американской авиацией разрушили институт атомных исследований.В конце войны, когда ресурсы Японии были уже крайне истощены, ее солдаты и военные моряки страшно голодали. В приговоре Международного военного трибунала для Дальнего Востока (1946–1948) указан необычный вид преступления: «К концу Тихоокеанской войны японская армия и флот скатились до каннибализма, поедая части тел незаконно убитых ими союзных военнопленных. Эта практика имела место не без ведома и согласия командования японской армии».

Еще одна позорная страница японской военщины – «женщины для удовольствия». На оккупированных территориях в армейские бордели было мобилизовано до 200 тыс. сексуальных рабынь, которых заставляли заниматься проституцией за еду с нормой выработки до 40 человек в день.

Человечество не забывает о преступлениях японских милитаристов. В докладе «Amnesty international 2009» сообщается, что «парламенты Тайваня и Южной Кореи приняли резолюции с требованием восстановить справедливость в отношении жертв системы военного сексуального рабства, существовавшей в Японии в годы Второй мировой войны. Комитет по правам человека порекомендовал Японии принести извинения и взять на себя юридическую ответственность за систему “женщин для удовольствий”»[17].

Как сообщило ВВС в 2005 году, премьер-министр Японии Дзюньитиро Коидзуми на ежегодном Азиатско-африканском саммите в столице Индонезии, на который съехались лидеры 80 стран, обращаясь к делегатам, признал: «В прошлом японское колониальное правление и агрессия привели к огромному ущербу и страданиям народов многих стран, особенно азиатских наций. Япония смотрит в лицо этим историческим фактам со смирением»[18].

Последнее утверждение не что иное, как лицемерие. Подобные признания Япония делает только под жестким давлением Китая и других стран и не только продолжает политику замалчивания и замазывания преступлений против человечности, совершенных японской военщиной во время Второй мировой войны, но и упрекает, например, Китай за рассказ об этом в школьных учебниках. Ответом на эти упреки и стала статья профессора Цзин Сидэ.

Южно-Сахалинская наступательная операция. Советские бойцы.

Если б не мы…

В 1945 году Япония дралась с союзниками (США и Великобритания) с отчаянием обреченного. После уничтожения японского флота в боях 1942–1945 годов и выхода американцев непосредственно к территории Японии (о. Окинава) в стратегическом смысле положение Японии было уже безнадежным, но правящая клика была готова к войне «до последнего вооруженного копьем японца в отрогах гор Хонсю»[1]. Летом 1945 года Япония провела тотальную мобилизацию, в результате которой число солдат, матросов и офицеров в метрополии достигло 3,6 млн. человек, а общая численность только сухопутной японской армии (в метрополии и на материке) составила 4,6 млн. человек. «Кэцу» – план «решительного сражения на территории Японии» – был составлен в марте 1945 года и предполагал широкое использование смертников для недопущения высадки англо-американского десанта на острова метрополии[2].

Японский император и главная ставка намеревались тайком укрыться в огромной подземной крепости в Мацусиро, а в случае оккупации метрополии – бежать на материк и там продолжать сопротивление силами Квантунской армии и экспедиционных войск, находившихся в Китае[3].

Решающие операции против Японии в Пентагоне планировали на 1946–1947 годы. Объединенный комитет начальников штабов США планировал высадку на юге о. Кюсю в ноябре 1945 года (операция «Олимпик»), в марте 1946 года десант на о. Хонсю (операция «Коронет») и дальнейшее продвижение на север (о. Хоккайдо). При этом прогнозировались потери в 1 млн. американских и 500 тыс. британских солдат и офицеров.

Руководство Японии рассчитывало, что путем долгого кровавого сопротивления они смогут избежать капитуляции и вынудят США подписать мир. При этом сами острова превращались в выжженную землю, вплоть до организации бактериологической атаки против оккупантов – асимметричного японского ответа на атомные бомбардировки. При такой тактике было неизбежно широкомасштабное уничтожение гражданского японского населения (до 10 млн. чел.).

Военный министр США Стимсон в памятной записке Трумэну от 2 июля 1945 года писал: «…последующие за высадкой десанта операции по овладению Японией могут оказаться длительными и потребуют с нашей стороны больших затрат и упорной борьбы… Начав вторжение, нам придется, по моему мнению, завершать его даже еще более жестокими сражениями, чем те, которые имели место в Германии. В результате мы понесем огромные потери и будем вынуждены оставить Японию»[4].

Большая Тройка. Потсдамская конференция.

Значение побед Советской армии в завершении Второй мировой войны

Не желая бросать крупные контингенты американских войск на материк, президент США Рузвельт стремился привлечь СССР к войне против Японии. В 1943 году на конференции в Тегеране СССР дал на это принципиальное согласие. Ялтинская конференция в феврале 1945 года официально закрепила обязательство СССР начать войну против Японии через три месяца после победы над Германией. В ходе Потсдамской конференции, несмотря на полученную информацию об успешном испытании в Америке атомной бомбы, Трумэн особо подчеркивал, что «США ожидают помощи от СССР». Сталин заверил, что «Советский Союз будет готов вступить в действие к середине августа».

Еще 5 апреля 1945 года СССР направил японскому правительству ноту, в которой извещал его о денонсации договора, аргументируя свою позицию нарушением Японией духа и отчасти буквы договора о нейтралитете. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. В ночь на 9 августа началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Вся военная кампания длилась 25 дней. В ходе военных действий была окружена и разгромлена Квантунская армия – самая сильная группировка войск Японии (более 1 млн. чел.), освобождены Маньчжурия, Ляодунский полуостров, Северо-Восточный Китай, северная часть Кореи, южная часть Сахалина и Курильские острова.

Вступление СССР в войну на Дальнем Востоке прервало морские сообщения между Японией и Кореей/Китаем. Наши войска отрезали от Японии экспедиционную армию в Китае и войска в районе Южных морей, так как связь с ними осуществлялась через Маньчжурию и Корею. Советские войска захватили территорию, которая являлась основным источником японского экономического благополучия. Континентальные владения Японии (в первую очередь Маньчжурия и Корея) были сырьевой, промышленной и ресурсной базой империи. Их потеря стала наиболее сильным ударом с точки зрения разрушения экономической базы военных действий вообще. Утрата Маньчжурии и Кореи лишила Японию возможности эвакуировать на материк императорский дом и большую часть армии для продолжения сопротивления.

Генерал Ямада: «Стремительное продвижение Красной Армии вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран».

И, наконец, стремительное продвижение советских войск к Харбину, где размещалась ставка «Отряда 731», разрушило японские планы организации бактериологической войны. После окончания войны командующий Квантунской армией генерал Ямада признал, что «бактериологическое оружие было бы применено против США, Англии и других государств в том случае, если бы Советский Союз не выступил против Японии. Вступление в войну против Японии Советского Союза и стремительное продвижение Красной Армии вглубь Маньчжурии лишило нас возможности применить бактериологическое оружие против СССР и других стран»[5].

Таким образом, разгром Квантунской армии лишил Японию последних призрачных шансов на затягивание войны. Кроме того, единый фронт союзников вынуждал отказаться от иллюзии возможности играть на противоречиях между США и СССР и попыток заключить сепаратный мир вместо безоговорочной капитуляции.

17 августа японский император обратился к нации, пряча за витиеватым стилем жестокую правду о безоговорочной капитуляции: «Со времени объявления нами войны Англии и Америке прошло три года и восемь месяцев. Всё это время наши доблестные солдаты и моряки не щадили жизни на полях жестоких сражений и в бушующем океане. Теперь, когда в войну вступила Россия, дальнейшее продолжение войны с точки зрения внутренней и внешней обстановки в нашей стране могло бы привести к потере основ нашей империи. Поэтому я обратился к Америке, Англии и России с предложением заключить мир». Из этих слов видно, что главной причиной, заставившей Японию заявить о желании мира, стали не атомные бомбардировки, о которых император даже не упоминает, а вступление в войну СССР[6].

Советский танк Т-34 в боях за юг Сахалина

«Августовская буря»: взгляд со стороны

Вступление СССР в войну лишило японцев фактических средств продолжения борьбы и сыграло более решающую роль, чем применение США атомного оружия. Эта сравнительная оценка разделяется и самой японской стороной. В выступлении зам.начальника Генштаба на заседании Высшего Совета от 6 июня 1945 года открыто говорилось, что «необходимым условием ведения войны с США является поддержание мирных отношений с Советским Союзом». Полковник-штабист Хаттори Такусиро в своей книге заявляет, что «вступление Советского Союза в войну, последовавшее после того, как на Хиросиму была сброшена атомная бомба, укрепило решимость императора и руководителей верхушки в правительстве и в стране немедленно принять условия Потсдамской декларации как единственный путь к окончанию войны»[7].

В августе 2010 года «The Associated Press» (США) опубликовала интересную статью[8], в которой приводятся мнения японских и английских историков о подлинной роли СССР в победе над Японией. В статье говорится, что «Операция “Августовская буря” (как называют на Западе Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию советских войск на Дальнем Востоке. – В.Н.) началась 9 августа 1945 года, когда на Нагасаки была сброшена атомная бомба. За две недели боев погибли 84 000 японских солдат и 12 000 советских. Советские войска остановились всего в 50 километрах от японского северного острова Хоккайдо».

Цуеси Хасегава: «Вступление Советского Союза в войну внесло намного больший вклад в капитуляцию Японии, чем атомные бомбы».

Японский историк Цуеси Хасегава (Tsuyoshi Hasegawa) выпустил монографию «Наперегонки с врагом» («Racing the Enemy»), которая исследует завершение войны на Тихом океане, основываясь на рассекреченных советских архивах, а также на японских и американских документах. Он считает, что «вступление Советского Союза в войну внесло намного больший вклад в капитуляцию Японии, чем атомные бомбы. Оно лишило Японию надежды на выход из войны при посредничестве Москвы».

Об эффекте, который произвело молниеносное продвижение советских войск, свидетельствуют слова японского премьер-министра времен войны Кантаро Судзуки (Kantaro Suzuki), убеждавшего свое правительство капитулировать. Хасегава цитирует его слова: «Если мы упустим сегодня эту возможность, Советский Союз захватит не только Маньчжурию, Корею и Сахалин, но и Хоккайдо. Мы должны закончить войну, пока мы еще можем иметь дело с Соединенными Штатами».

«…Имперское командование верило, что Япония сможет сопротивляться вторжению союзников, если сохранит контроль над Маньчжурией и Кореей, снабжавшими Японию ресурсами на ведение войны, – утверждают Хасегава и историк Второй мировой из лондонского Имперского военного музея Терри Чарман (Terry Charman). “Удар, который нанес СССР, все изменил, – говорит Чарман. – Правительство в Токио осознало, что надежды не осталось, и в этом смысле "Августовская буря" сильнее подтолкнула Японию к капитуляции, чем атомные бомбы”».

«15 августа Япония прекратила сражаться (в Соединенных Штатах день победы над ней празднуется 14 августа), а 2 сентября последовала формальная капитуляция. По словам профессора российской истории из Лондонской школы экономики Доминика Ливена (Dominic Lieven), антисоветский настрой Запада породил тенденцию к преуменьшению военных достижений Советского Союза».

Статья заканчивается примечательными словами: «Удивительно, нов самой России на эту кампанию также не обращали большого внимания. Видимо, несмотря на беспрецедентный масштаб победы, 12 000 погибших в боях с японцами терялись на фоне войны не на жизнь, а на смерть с нацистской Германией, унесшей жизни 27 миллионов советских граждан»[9].

Спор о «северных территориях»

И.В.Сталин, Г.Трумэн и У.Черчилль в перерыве между заседаниями. Потсдам. Июль 1945

В соответствии с решениями Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) все Куpилы и Сахалин возвращались «навечно» СССР, что было условием его вступления в войну с Японией. Это же подтвердила Потсдамская декларация (август 1945 г.) США, Великобритании и Китая, к которой позднее присоединился СССР. В Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции Японии, в пункте 8-м, сказано: «Японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и менее крупными островами, которые мы укажем». Последние слова иллюстрируют международно-правовые следствия принципа полной и безоговорочной капитуляции, то есть утрату Японией международной правосубъектности и права обсуждать условия послевоенного урегулирования[11].

Во исполнение этого положения Япония была лишена всех Курильских островов, что было подтверждено в меморандуме главнокомандующего союзных держав американского генерала Дугласа Макартура. В директиве № 677 от 29 января 1946 года, направленной им японскому императорскому правительству, указывалось, что из-под юрисдикции государственной и административной власти Японии исключаются все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан»[12].

Отказ Японии от Курильских островов зафиксирован в Сан-францисском мирном договоре 1951 года. В силу разных политических причин СССР тогда не подписал этот договор. В результате договор не содержит указания на то, что рассматриваемые территории передаются СССР. Но это не меняет того непреложного факта, что в его статье 2 Япония «отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5-го сентября 1905 года».

Ни при подписании, ни при ратификации Сан-францисского мирного договора Япония не сделала никаких оговорок, согласившись тем самым на абсолютный и полный отказ от Курил и Сахалина. Более того, премьер-министр Японии С. Иосида 5 сентября 1951 года, выступая на конференции в Сан-Франциско, говорил: «Японская делегация с радостью принимает этот справедливый и великодушный договор».

Председатель Государственной Думы Борис Грызлов в своей статье «Ненапрасная победа» писал, что союзники изгнали Японию «с Корейского полуострова, Тайваня, Южного Сахалина, Парасельских, Пескадорских и Курильских островов не на основании каких-то былых договоров, а по праву победителей, в наказание за 50 с лишним лет агрессии против ближних и дальних соседей по Тихоокеанскому бассейну. По сравнению с Германией Япония была наказана мягко». Притязания Японии на Южные Курилы есть «попытка пересмотреть итоги Второй мировой войны, поставить под сомнение еще множество границ, проведенных странами-победительницами… В 1956 году СССР выражал готовность… в качестве жеста доброй воли передать – а не возвратить! – Японии два острова Малой Курильской гряды. Передача была оговорена условиями, которые не были японской стороной соблюдены, поэтому она не состоялась»[13].

Точку в курильском вопросе поставил Президент России В.В. Путин 27 сентября 2005 года, заявив: «Что касается переговорного процесса с Японией по четырем островам: они находятся под суверенитетом Российской Федерации, это закреплено международным правом, это результаты Второй мировой войны, и… в этой части мы ничего не собираемся обсуждать…»

Заметим, что кампания по пересмотру роли СССР во Второй мировой войне умело дирижируется одним закулисным регентом сразу на двух «клиросах»: и на Западе, и на Востоке. Практически день в день в июле 2009 года японский парламент утвердил законопроект, в котором Южные Курилы именуются «исконными территориями» своей страны[14], а комитет Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по демократии выступил с резолюцией «Воссоединение разделенной Европы», уравнивающей сталинизм и нацизм[15]. Цель была одна – создать условия для пересмотра итогов войны и перекраивания политической карты мира.

«Законность» принадлежности Курил Японии поддерживают США – вопреки международным договорам, ими подписанным.

Интересно, что «законность» принадлежности островов Японии поддерживают США вопреки международным договорам, ими подписанным. Может быть, нам стоило бы предложить японцам вначале потребовать вернуть себе их «южные территории» – Каролинские, Маршалловы и Марианские острова. Эти архипелаги – бывшие колонии Германии – были захвачены Японией в 1914 году. Владычество Японии над этими островами санкционировано Версальским договором 1919 года. После разгрома Японии в 1945 году все эти архипелаги перешли под управление США. Так почему бы Японии не подправить свои границы с США?

Кстати, неразрешенные территориальные проблемы у Японии имеются практически со всеми соседями. Однако спор о них протекает по-разному. Если у России и Южной Кореи Япония требует вернуть ее «исконные территории», то перед Китаем она сама выступает в качестве ответчика. Китай оспаривает право Японии на суверенитет над архипелагом Сенкаку (по-китайски Дяоюйдао). Причем и Южная Корея, и Китай, в отличие от нас, очень жестко реагируют на любые инциденты, связанные со спорными островами. Так, Пекин в самых решительных и ультимативных выражениях потребовал от Японии освобождения капитана китайского рыболовецкого судна, задержанного 7 сентября 2010 года в Восточно-Китайском море при столкновении с кораблями японских морских пограничников возле островов Сенкаку. Китай отменил все официальные контакты выше министерского уровня, многие переговоры, и все это при том что с Японией его связывают тесные экономические связи[16].

Значение Курил для России

Границы между Россией и Японией в регионе Курильских островов.

Курильские острова – это цепь вулканических островов между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо (Япония). Острова отделяют Охотское море от Тихого океана. Протяженность – около 1200 км, площадь – 15,6 тыс. км2. Включают в себя 20 крупных и более 30 мелких островов. Состоят из двух параллельных гряд островов: Большой Курильской и Малой Курильской.

Для России отторжение Южных Курил будет означать:

– утрату политического лица и повод к дальнейшим территориальным претензиям как со стороны Японии, так и других наших соседей (Китай, Корея и т.д.);

– утрату контроля над богатейшими природными ресурсами (рыба, морские животные, растительность, залежи полезных ископаемых, причем редкоземельных, энергоисточников, минерального сырья);

– потерю важнейших геополитических и военно-стратегических преимуществ, которые Россия получила по итогам Второй мировой войны на Дальнем Востоке.

В экономическом отношении Южные Курилы – это огромные запасы сырья. На островах и в прибрежной зоне разведаны промышленные запасы золота, серебра, руд цветных металлов, железа, ртути, серы, природного газа, нефти. На о. Итуруп находится единственное в мире месторождение рения – ценного редкого металла. Оценочная стоимость полезных ископаемых всех островов – 45,8 млрд. долларов. Наряду с этим в акватории о. Кунашир и о. Итуруп содержатся уникальные по мировым стандартам запасы бурых и красных водорослей, являющихся ценнейшим сырьем для фармацевтической, парфюмерной, косметической и пищевой промышленности. Суммарный вылов всех ценных рыб и беспозвоночных в районе южной части Курильских островов в последние годы составляет около 1 млн. тонн, что обеспечивает получение сырья для рыбной промышленности стоимостью более 1 млрд. долларов ежегодно[17].

В военном отношении гряда Северных и Южных Курил с Сахалином составляет замкнутую инфраструктуру стратегической обороны Дальнего Востока и Тихоокеанского флота. Они ограждают Охотское море и превращают его во внутреннее. Это район развертывания и боевых позиций наших подводных лодок, в том числе стратегических (ПЛАРБ). Контроль над Курилами обеспечивает свободный выход флота, прежде всего подводных лодок, в океан (до 1945 г. наш Тихоокеанский флот был заперт в своих базах Приморья, поскольку все межостровные проливы контролировались японцами). На островах много удобных бухт для базирования флота. Средства обнаружения на островах обеспечивают дальнее обнаружение воздушного и надводного противника, организацию противовоздушной и противолодочной обороны подступов к островам и проходам между ними[18].

Отторжение Южных Курил от России разобщит силы российского Тихоокеанского флота на две изолированные части, даст свободу действия иностранным вооруженным силам.

Отторжение Южных Курил от России разобщит силы российского Тихоокеанского флота на две изолированные части; расширит сферу ведения иностранной технической разведки, тем самым не допуская развертывания ПЛАРБ в районах оперативного базирования; нарушит единое радиолокационное поле на востоке России; снизит устойчивость противодесантной обороны; перекроет выход стратегической авиации в акваторию Тихого океана; нарушит безопасность морских и воздушных коммуникаций доставки необходимых ресурсов на Камчатку в случае обострения обстановки; позволит Японии и США установить контроль над стратегически важными проливными зонами; даст свободу действия иностранным вооруженным силам в южной части Охотского моря вплоть до размещения самолетов истребительной и противолодочной авиации на аэродроме о. Итуруп; позволит США перенести на Курилы свои военные базы[19].

Для Японии восстановление государственного суверенитета над Южными Курилами означает существенное повышение международного авторитета страны и огромные экономические и военно-стратегические выгоды, а США, как военный и политический союзник (и, напомним, оккупант) Японии получит соответствующие преимущества перед Россией в этом важнейшем регионе. Для них это особенно актуально ввиду обострения противостояния с Китаем. Понятно, почему США так подталкивают Японию к пересмотру итогов Второй мировой войны в свою пользу.

Следует учитывать, что с конца 1980-х годов по настоящее время все крупные учения японских вооруженных сил (ВС) и совместные с США учения завершаются отработкой задач усиления группировки войск на севере Японии и завоевания господства на Сахалино-Курильском операционном направлении. В случае острого социально-политического кризиса в России и резкого ослабления ее обороноспособности нельзя исключать того, что Япония пойдет на силовые методы решения территориальной проблемы при получении одобрения на него со стороны США[20]. К этому ее может подтолкнуть недостаточная оснащенность дислоцированной на Курилах 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, слабость сил ВВС и ПВО РФ на Сахалине и подавляющее превосходство ВМС Японии над российским Тихоокеанским флотом (особенно в надводных кораблях).

После 1991 года, несмотря на разговоры о снижении военно-политической напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, реальная динамика событий свидетельствует скорее о прямо противоположной тенденции. Только на Хоккайдо дислоцирована более чем 50-тысячная японская военная группировка (700 танков, 800 артиллерийских и минометных систем, 90 боевых самолетов, 10 пусковых установок противокорабельных ракет). Построенный между островами Хоккайдо и Хонсю туннель позволяет быстро наращивать эту группировку железнодорожным и автомобильным транспортом (до 5 дивизий в сутки)[21].

Эксперты отмечают, что мероприятия по подготовке Японии и ее вооруженных сил к захвату островов могут проводиться под видом ежегодных учений по усилению группировки войск на севере страны и итоговых учений всех видов ВС. Захвату островов может предшествовать усиленная обработка международного общественного мнения, в том числе и в ООН, мощная патриотическая кампания и активизация движения за возвращение «северных территорий» в Японии[22]. Так что внезапная высадка японского десанта на одном из островов Южных Курил может оказаться такой же реальной, как нападение Грузии на российский миротворческий контингент в Южной Осетии.

Это реально еще и потому, что Япония и США связаны Договором о совместной обороне, по которому вооруженные силы США обязаны «защищать территории, находящиеся под юрисдикцией японского правительства». Правда, во время последнего дипломатического обострения курильской проблемы официальный Вашингтон, заявив, что США признают право Японии на Южные Курилы (такова позиция США с 50-х годов XX века), подчеркнул, что японо-американский Договор о безопасности на эти острова не распространяется, поскольку Япония не осуществляет над ними реальный контроль. Но ведь она может попытаться установить такой контроль самостоятельно, а потом получить помощь США.

Спор о территориях

Сегодня нет никаких причин для территориальных уступок Японии. Для нас должны быть неприемлемыми любые варианты, которые означали бы отказ России от ее суверенитета над Южными Курилами. Однако надо быть готовыми к возможным попыткам Японии военным путем решить территориальный спор, как это было уже не раз в прошлом столетии.

После известия о землетрясении в Японии 11 марта 2011 года президент РФ Дмитрий Медведев сделал заявление, в котором выразил соболезнование японскому народу, и дал указания МЧС России оказать жителям пострадавших районов гуманитарную помощь. МЧС 13 марта направило в Японию отряд спасателей. Туда же прибыли эксперты корпорации «Росатом» для оказания содействия японским коллегам. Довольно скоро группировка российских спасателей в Японии стала одной из самых больших иностранных группировок спасателей в этой стране. Русская Православная Церковь уже 15 марта объявила сбор пожертвований для помощи пострадавшим от стихийного бедствия в Японии (где, заметим, действует Японская Автономная Православная Церковь в составе Московского Патриархата).

В связи с этим в СМИ стали появляться комментарии с предположениями, что сочувствие и помощь России жертвам катастрофы в Японии помогут преодолеть курильский кризис, как катастрофа под Смоленском снизила накал в польско-российских отношениях. Однако официальные лица Японии, поблагодарив Россию за помощь, тут же сделали заявление, что их страна не откажется от своих претензий на Южные Курилы. И действительно, новые японские учебники истории, географии и обществознания продолжают учить школьников тому, что южная часть Курильских островов – это территория Японии, «незаконно оккупированная» СССР после Второй мировой войны.

Здесь будет уместно сказать о способах решения этого территориального спора.

«Мягкая сила»

Надо отдать должное напористости и последовательности действий японской стороны в целях удовлетворения своих территориальных претензий к России. Кроме упомянутых военных мер, подразумевающих демонстрацию «жесткой силы», Япония активно использует и другие меры, которые американский политолог Джозеф Най назвал soft power («мягкая сила») – получение желаемого через привлечение, а не через подавление.

Ресурсы «мягкой силы» – это символический капитал культуры, политических ценностей и смыслов. В свою очередь, символический капитал культуры – это коллективная память, культурные символы, образы, духовная сфера социума. Культурный капитал может конвертироваться в экономический и быть институционализирован в виде имиджа государства. Другими словами, символический капитал – это капитал чести и престижа. Для государства «мягкая сила» – это власть его политических идеалов и культурных символов. Важным источником «мягкой силы» сегодня выступает гражданское общество. Университеты, религиозные и неправительственные организации, культурные и общественные фонды обладают влиянием, которое способно усиливать политику государства.

В этом направлении Япония проявляет чрезвычайную активность. Как пишет главный редактор журнала «Полис. Политические исследования» Сергей Владиславович Чугров[23], Япония финансирует из госбюджета деятельность всяческих фондов (прежде всего, это Японский фонд) и государственных структур (японские центры в России). «Токио проводит взвешенную, долгосрочную линию на формирование позитивного имиджа Японии среди россиян, – пишет он, – и продвигает в общественное сознание широких кругов населения России, особенно лидеров общественного мнения, образ “российской вины за послевоенные прегрешения” (интернирование 600 тыс. военнопленных в Сибири.– В.Н.) и, соответственно, мысль о “необходимости вернуть Японии ее территории”». С этими целями Японский фонд продвигает японские исследования за рубежом, дает гранты и приглашает зарубежных ученых в японские университеты и исследовательские центры, проводит культурный обмен и т.п.

Искусственно культивируемый в Японии негативный образ России препятствует решению территориального спора.

По мнению С. Чугрова, Россия в этом отношении значительно уступает Японии. Традиционно образ нашей страны (царской России, СССР и Российской Федерации) в представлении большинства японцев был и остается негативным. Причем в 2009–2011 годах доля японцев, которые не испытывали к нам симпатий, выросла с 79,6% до 82, 9%, но в 2012 году вдруг снизилась до 76,5% (вероятно, это следствие обострений отношений с Китаем и Южной Кореей). Как считает С. Чугров, «не столько территориальная проблема оказывает отрицательное влияние… сколькоискусственно культивируемый в Японии негативный образ России препятствует решению территориального спора» (курсив мой. – В.Н.). Поэтому проблема имиджа нашей страны имеет прикладное значение.

В настоящее время на исправление такой ситуации работают следующие факторы:

– с марта 2012 года работает российско-японская комиссия историков по борьбе с фальсификациями и устранению «белых пятен» в истории наших взаимоотношений, результатом ее работы будут монографии на русском, японском и английском языках:

– в области СМИ действуют совместные проекты: радио «Голос России» ведет вещание на японоязычную аудиторию и поддерживает японоязычный сайт; японская газета «Майнити» с 2012 года выпускает приложение о России в рамках глобального проекта «Российской газеты» – «Россия поверх заголовков»;

– с 2006 года в Японии проходят ежегодные фестивали российской культуры;

– российский фонд «Русский мир» оказывает финансовую помощь кафедрам русского языка в Японии (правда, их число очень незначительно).

Однако в Японии до сих пор нет российского центра культурных и научных связей. Общество «Россия – Япония» значительно снизило свою активность. Конференции и встречи исследователей и журналистов проводятся за счет японской стороны. Российское японоведение не востребовано в отечестве, публикации о современной Японии издаются на средства Японского фонда (то есть по японским критериям целесообразности). Использование Россией «мягкой силы», делает вывод С. Чугров, ограничено ее скудным финансированием, поэтому в целом наша страна «практически не оказывает какого-либо заметного влияния на формирование позитивного восприятия России политической элитой и широкими слоями общественности Японии».

С другой стороны, в своей информационной кампании по проблемам двусторонних отношений Россия могла бы предпринять контрмеры (лучшая защита – это нападение), исходными положениями для которых могут стать следующие:

– постоянное напоминание о военных преступлениях милитаристской Японии во Второй мировой войне против народов Юго-Восточной Азии, сопоставимых по жестокости и масштабности с преступлениями гитлеровской Германии; призыв к признанию Японией своей вины и раскаянию (денацификация по германскому образцу, отказ от территориальных претензий). Особый акцент может быть сделан на разработку, испытание на людях и применение бактериологического и химического оружия Японией против приграничных районов СССР и в более широком масштабе против Китая. Последний, кстати, не забывает этого делать, несмотря на наличие мирного договора и широкое экономическое сотрудничество с Японией. Как видно, в этом случае актуализация исторической памяти не препятствует взаимной торговле;

– справедливость наказания Японии лишением части принадлежавших ей на момент 1945 года территорий, приобретенных ею в разное время военным и невоенным путями (в том числе и за счет третьих стран), в пользу Китая, Кореи, США, СССР и др.;

– невозможность сепаратного пересмотра итогов Второй мировой войны исключительно в ущерб России без изменения границ Японии с другими странами региона.

Надо признать, что эти положения если и проскальзывают в сообщениях российских СМИ, однако должного акцента на них не делается. А ведь поведение Японии можно сопоставить с другой страной, подписавшей безоговорочную капитуляцию, – Германией, которая не требует от сопредельных стран возвращения утраченных по итогам войны территорий (например, от Польши, Франции, России и др.) и подписания мирного договора с Россией для расширения сотрудничества.

Памятник св. ап. Андрею Первозванному на Итурупе

В такой ситуации особое значение приобретают публичные политические и общественные акции. В частности, немаловажными являются символические действия и события, указывающие на принадлежность Южных Курил России. В 2009 году Кунашир и Шикотан посетила делегация Совета Федерации во главе с его председателем Сергеем Мироновым. Дмитрий Медведев дважды в 2010 и 2012 годах – в качестве Президента и премьер-министра РФ – посещал остров Кунашир. Это стало ответом на нагнетание Японией обстановки вокруг Южных Курил (в частности, принятие поправок к закону «Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий», а также на традиционные осмотры «северных территорий» официальными японскими лицами). Представляется, что подобные посещения Южных Курил российскими политиками высокого ранга должны стать регулярными.

Памятник Андрею Первозванному на Курилах – символ духовной и государственной принадлежности этого региона России.

Культурно-символические акции под силу и российской общественности. Примером могут служить торжества в честь 60-й годовщины Победы над Японией, прошедшие на Сахалине и Курилах. В сентябре 2005 года в Южно-Сахалинске состоялась конференция, посвященная этой памятной дате, а в городе Курильске (о. Итуруп, Южные Курилы) был установлен и освящен памятник апостолу Андрею Первозванному – небесному покровителю России, Русской Церкви и русского флота. Пятиметровый постамент отлит из меди и бронзы и стоит на самой высокой точке – на берегу бухты Китовая, омываемой водами Тихого океана. Памятник Андрею Первозванному – символ духовной и государственной принадлежности этого региона России. Он подсвечен мощными прожекторами, хорошо виден всем проходящим судам и обозначает начало Земли Российской.

Монумент создан по заказу и при финансировании Фонда Андрея Первозванного. Идеей фонда было укрепить рубежи нашей родины как православной державы культурными и историческими символами. А Дальний Восток является важнейшим рубежом России. «Здесь начинается Русь!» – говорят курильчане.

В торжествах по случаю установки памятника принимали участие ветераны войны – участники боев на Дальнем Востоке, представители государственной власти и Русской Церкви. Мэр Курильска Игорь Карпман подчеркнул, что установка памятника носит геополитический характер, поскольку мы в очередной раз напомнили Японии, что «ей не стоит претендовать на исконно русские земли». О том же сказал и руководитель миссионерского отдела Сахалинской епархии: «Курильские острова – это православная русская земля. Мы будем развивать этот край и молиться за его процветание».

Кроме того, вот уже много лет Фонд Андрея Первозванного совместно с ОАО «Российские железные дороги» ежегодно организует медико-просветительскую экспедицию «Рубежи России» на Сахалин и Курильские острова Шикотан и Итуруп. В 2007 году генеральный директор ЗАО «Гидрострой» А.Г. Верховский на встрече с председателем Попечительского совета Фонда президентом ОАО РЖД В.И. Якуниным рассказал о том, что на Курильских островах местные жители лишены возможности получить качественную медицинскую помощь, а выехать по медицинским показаниям в областной центр или на материк не всегда есть возможность. Фонд решил оказать помощь в этом вопросе и сформировал экспедицию. Вначале речь шла только о тех городах и поселках, где базируются предприятия «Гидростроя». Затем, когда экспедиция заслужила авторитет у жителей Курил, сфера ее деятельности стала распространяться и на военные части и местные администрации.

В составе экспедиции – ведущие врачи из клиник Москвы, Петербурга и Дальнего Востока, известные артисты из разных городов России. С некоторого времени на Южные Курилы приезжают уже две экспедиции в год – детские врачи весной, и взрослые – осенью. Кроме медицинских специалистов различного профиля в состав экспедиций входит также православный священник, поскольку на островах не хватает священнослужителей и многие православные храмы стоят под замком: служба в них совершается по большим праздникам приезжими священниками. Поэтому по благословению епископа Южно-Сахалинского и Курильского с экспедицией всегда приезжает батюшка. Священник совершает Таинства Церкви (крестит, венчает, исповедует, причащает), проводит духовные беседы с людьми, отвечает на их вопросы, утешает, обнадеживает – в общем, окормляет свою паству, несет свое пасторское служение и помогает в работе экспедиции.

В весенний приезд на Курилы делегация Фонда приносит туда лампаду с Благодатным огнем, который сходит в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме. В прошлом году делегация вылетела из Москвы уже на второй день Пасхи и доставила огонь на Сахалин и Южные Курилы.

Жителям островов оказывается реальная медицинская помощь (диагностика, консультирование, назначение лечения, экстренные операции). Здесь также проводятся фотовыставки, концерты, массовые мероприятия патриотической направленности.

В рамках данной экспедиции реализуется проект «Мы живем в России», цель которого – подчеркнуть единство россиян, проживающих в разных регионах страны, удаленных друг от друга. Россия – страна, которая раскинулась от Балтийского моря до Тихого океана, и некоторые регионы в силу своего географического положения настолько удалены от культурных, научных, политических центров, что у людей ослабевает чувство сопричастности жизни страны. Им ближе съездить за рубеж, чем в Москву или Петербург, Белгород или Курск. Поэтому у фонда родилась идея сдружить разные регионы между собой, сделать их побратимами, помочь в культурных обменах и в установлении личных связей между людьми из разных уголков России. Особенно это важно для детей, у которых еще только формируется образ Родины и отношение к своей стране, к ее истории и просторам.

Различие подходов и попытки сближения позиций

Обе страны – и Россия, и Япония – выступают за подписание мирного договора и расширение взаимовыгодного сотрудничества. Однако для Японии предварительным условием мирного договора и серьезных инвестиций в российскую экономику является отторжение от России Южных Курил. Российская же сторона полагает, что экономическое и гуманитарное сотрудничество – это та приоритетная задача, которой надо заняться прежде, чем вести переговоры об островах.

Такое принципиальное различие стопорит все усилия по сближению наших стран. Тем не менее, большие надежды возлагались на апрельский визит в Москву японского премьер-министра Абэ. И дело не только в том, что осложнились отношения Японии с Китаем и она ведет поиск союзников; Япония, как крупнейший мировой импортер метана, заинтересована в его поставках из России (которые сейчас составляют 10% всего потребляемого ею газа). По итогам переговоров Путин и Абэ подписали ряд межправительственных и межведомственных договоренностей и бизнес-соглашений, в частности соглашения о сотрудничестве в финансовой и энергетической сферах (в будущем планируется учредить совместный инвестиционный фонд с капиталом 1 млрд. долл. и построить на Дальнем Востоке нефтехимический завод), а также соглашение об учреждении японского культурного центра в России (вот она, «мягкая сила»!). В целом подписанные документы направлены на развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, межрегиональных контактов, а также связей в области культуры, медицины и спорта. Как отмечают политические аналитики, растущее влияние Китая в регионе может способствовать сближению позиций России и Японии, которая пытается отвлечь Москву от развивающегося сотрудничества с Китаем.

Действительно, Пекин был сильно обеспокоен ходом переговоров между Москвой и Токио. Через свое официальное агентство «Xinhuanet» Китай распространил предупреждение в фирменном восточном стиле: «Абэ делает вид, что танцует с мечом, на самом деле он готовится убивать», а его подарки России являются стратегией, направленной на развитие диалога по островам. «Эгоистический расчет слишком очевиден – могут ли русские мудрецы этого не видеть?» – задают риторический вопрос китайцы.

Не могут, поскольку японцы свой расчет и не скрывают. Основное внимание японские СМИ уделили, прежде всего, возобновлению переговоров по территориальному вопросу. Газета «Никкэй» написала: «Для Японии результатом саммита стало включение в совместное заявление пункта о возобновлении переговоров по территориальному вопросу. Японии удалось использовать свои сильные экономические стороны – технологии и капитал – и добиться от России в обмен на это возобновления переговоров».

Японские наблюдатели особо подчеркнули важность упоминания в совместном заявлении того, что стороны «договорились продвигать переговоры по заключению мирного договора на основе всех принятых до настоящего времени документов и договоренностей, включая совместное заявление Президента Российской Федерации и премьер-министра Японии о принятии Российско-Японского плана действий и Российско-Японский план действий 2003 года». А этот план действий ссылается в том числе на Совместную декларацию СССР и Японии 1956 года, по которой Советский Союз на определенных условиях был готов передать Японии острова Шикотан и Хабомаи.

Впрочем, Валерий Кистанов по итогам визита сказал, что особого успеха ждать не стоит, поскольку Япония непременно хочет вернуть все «северные территории», а Путин не пойдет дальше официальной позиции российского МИДа, основывающейся на Советско-японской декларации 1956 года.

С тех пор Россия сделала только одно предложение по Курилам. Как стало известно, 20 июня в Санкт-Петербурге во время переговоров заместителя министра иностранных дел России Игоря Моргулова с замглавой японского МИДа Мацуямой Масаджи Россия предложила Японии совместно заняться развитием четырех островов Курильской гряды под российской юрисдикцией, чтобы разрешить проблему их принадлежности. Однако после месяца раздумий и, вероятно, консультаций с американскими кураторами в Токио от предложения отказались, поскольку его принятие означало бы признание японцами российского суверенитета над островами. В Японии попросили Москву пересмотреть свое предложение.

«Жесткая сила»

Свои деловые предложения Россия сопровождает упрочением обороны на восточных рубежах. Заместитель директора Института политического и военного анализа военный аналитик Александр Храмчихин считает, что, если объявленное российским руководством перевооружение военной группировки на Курилах будет выполнено и там на самом деле появятся ПКРК «Бастион» с ПКР «Яхонт», танки Т-80, ЗРК «Бук» и «Тор», вертолеты Ми-28, потенциал российских вооруженных сил возрастет настолько, что только своими силами курильская группировка сможет дать отпор вероятному противнику. Тогда курильский вопрос в его военном аспекте можно будет считать закрытым надолго.

В июле 2013 года Россия провела в регионе Дальнего Востока крупнейшие в постсоветской истории военные учения. В проверке боеготовности приняли участие 160 тысяч военнослужащих из Центрального и Восточного военных округов, около тысячи танков и боевых бронированных машин, 130 самолетов дальней, военно-транспортной, истребительной, бомбардировочной и армейской авиации, а также до 70 кораблей и судов Тихоокеанского военно-морского флота. Учения проходили в Забайкальском и Приморском краях, в том числе на Сахалине. В ходе учений стратегические бомбардировщики пролетели в районе Южных Курил и тем заставили японские истребители подняться в воздух. Два самолета Ту-95 пролетели над Японским морем от Корейского полуострова вдоль японского архипелага на север от острова Хоккайдо. Другой самолет – Ил-20 – проследовал над Курильскими островами.

По поводу официальной «антитеррористической и антипиратской» легенды проводимых учений Александр Храмчихин высказался без дипломатических прикрас: «Географическое положение округа и “материковая часть действий” – это отработка войны с Китаем. А морская и островная часть (Сахалин, Камчатка и Охотское море) – отработка войны с Японией»[24]. И к этому нечего добавить кроме старой пословицы: «Хочешь мира – готовься к войне». Именно так в свое время поступило советское руководство на Дальнем Востоке и не ошиблось.

Поэтому в августе этого года на Курилах прошли маневры дислоцированных там воинских частей: пулеметно-артиллерийское соединение отрабатывало элементы обороны морского побережья с применением новейших беспилотных летательных аппаратов российского производства, десантно-штурмовая рота провела высадку с вертолетов Ми-8 на одном из островов Курильской гряды[25].

Впрочем, военные аналитики констатируют, что в современном мире нет четко выраженных противников и стопроцентных союзников. Это можно видеть из уже прошедших и намеченных совместных военных учений в этом регионе. Так, в марте прошли учения «Foal Eagle» («Молодой орел») США и Южной Кореи на Корейском полуострове; в июле-августе – учения США и Австралии «Talisman Saber» в Тихом океане (30 тыс. военных и почти весь 7-й флот США, дислоцированный в этом регионе); в начале июля – военно-морские учения России и Китая в Японском море (крупнейшие учения ВМС, которые Пекин когда-либо проводил вместе с зарубежным партнером). А недавно командующий 7-м флотом США высказал идею о необходимости проведения совместных учений с Китаем. Так что сегодня конфигурация военных альянсов меняется в зависимости от тактических интересов государств.

Заключение

Поразительный факт: в 1945 году японцы упорно сражались за «прихваченные» у России в 1905 году Южный Сахалин и Северные Курилы, а Южные Курилы, которые теперь в Японии называются «исконными территориями», отдали без единого выстрела (в плен сдались 20 тыс. японских солдат и офицеров). И другой факт: в августе 1945 года Маньчжурская наступательная операция показала, что 18–19-летние русские мальчишки смогли совершить марш-бросок и окружить хваленую Квантунскую армию, проходя по пескам пустыни по 35–40 км в день с полной выкладкой при недостатке воды и продовольствия.