Статья чугуевского исследователя - Артема Левченко.

Еще сто лет назад под Харьковом жили калмыки

Среди народов, населявших когда-либо Слобожанщину, калмыки продолжают оставаться, пожалуй, наименее известным сегодняшним ее жителям народом. Почти все помнят из школьной программы пушкинского «друга степей», но мало кто знает о существовании под Харьковом крупного калмыцкого поселения, о его роли и следе в истории нашего края.

Защитники Харькова

Прародина калмыков — Джунгария — находится в Западной Монголии. Когда-то их предки — племена ойратов — входили в войско Чингисхана. В XVII веке в поисках лучших пастбищ часть ойратов покинула родину и, совершив огромный переход, достигла приволжских степей — тогдашних юго-восточных рубежей Московского государства. Здесь ойраты и стали называться калмыками — от тюркского слова «калмак», что значит «отделиться». Буквально сразу же они добровольно приняли российское подданство и стали надежным щитом, защищавшим от набегов неприятелей российские границы. Причем не только приволжские.

В 1657 году Россия заключила с калмыками договор о военном союзе, согласно которому по первому призыву калмыки выставляли на помощь отряды и целые армии своей конницы, считавшейся практически непобедимой. Призыв не заставил себя ждать — Россия воевала с Польшей, не говоря уже о постоянных войнах с татарами и турками. С начала 1660 годов калмыцкие воины вместе с московскими стрельцами и казаками нашего знаменитого земляка — атамана Ивана Серка — участвуют во множестве сражений на территории Украины. Действуют против поляков и крымских татар, против перешедшего на сторону врагов гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко, обороняют украинские города и совершают победоносные походы в Крым.

Под Харьковом калмыки впервые появляются в 1676 году — с началом очередной русско-турецкой войны. В бою близ Чугуева калмыцкий отряд под предводительством знаменитого Мазан-Батыра — героя калмыцкого эпоса, чьи подвиги вот уже три столетия воспеваются в легендах и песнях калмыцкого народа — задержал продвижение вглубь страны турецко-крымских полчищ. Здесь же, под Чугуевом, русские полки, калмыцкие конники и донские казаки наголову разбили турецко-крымские войска летом 1679 года. А в сражении на реке Балаклейке русско-калмыцкое войско в том же году разгромило значительную армию, двинутую турецким султаном на Харьков и Чугуев. После этого значительных турецких вторжений на нашу землю больше не было. Бои тем не менее продолжались еще несколько лет, и лишь в 1681 году был подписан Бахчисарайский мирный договор, завершивший войны с турками и татарами конца XVII века. Однако история калмыцкого присутствия на Слобожанщине на этом не завершилась. Наоборот — она только начиналась.

Гроза татар и шведов

Одним из итогов войн против турок и татар стало бесспорное признание боевых достоинств калмыков как врагами, так и союзниками. Крымский хан не раз в своих письмах к турецкому султану, польскому королю и гетманам Правобережной Украины признавался, что он не может послать войска за пределы своих владений, так как «...опасен приходу калмыков... в Крым». А чигиринский полковник Карпов в своих письмах отмечал, что «Калмыков татаровя и турки боятца... А естли де калмыцкий приход в Крым будет, то тотчас татаровя, покиня турков, побегут в Крым... И естли... калмыков послать на Украину, и татаровя де бой их знают, и увидя их битца с ними не станут, побегут...»

Считавшие себя полновластными хозяевами степи, не боявшиеся ни запорожских казаков, ни польской конницы, татары были буквально ошеломлены противником, который оказался им явно не по зубам. В конном бою калмык мог легко «уделать» самого лихого татарина. «Сильны, малорослы, чрезвычайно быстры в движении, увертливы, необычайно дальнозорки, притом способны несколько дней не слезать с седла, переносить жажду и голод... умеют одинаково драться на коне и пешим, рубить саблей, резать ножом, стрелять из лука и ружья...» — так описывал калмыцких воинов современник.

Калмыки обладали еще одним очень ценным качеством. Верностью. Понятия чести и верности испокон веков высоко ценились у калмыцкого народа. Преданность друзьям до самопожертвования была у калмыков в крови. В общем, это были идеальные во всех отношениях союзники. Мысль поселить их у себя в тылу, в наиболее важных в стратегическом отношении пунктах, напрашивалась сама собой. Именно так и поступил русский царь Петр Первый, занявшийся «прорубанием окна в Европу» и не желавший отвлекаться на охрану многочисленных «окон» в агрессивную Азию.

Более других регионов от татарских набегов в то время страдала молодая Слобожанщина, ключевым постом обороны которой была достаточно мощная Чугуевская крепость. Именно в Чугуев в 1698-1700 годах царь Петр поселяет на казенное содержание калмыков, а также донских и яицких казаков. С этого времени берет начало знаменитая команда чугуевских казаков и калмыков — прообраз Чугуевского казачьего войска.

Не успев обжиться на новом месте, чугуевские калмыки и казаки вновь отправились в поход — взаимоотношения с Европой у царя Петра не заладились. Во время Северной войны, как записано в «журнале Петра Великого», «чугуевские казаки и калмыки своими набегами… много вредили неприятелю», участвовали во всех крупных сражениях и осадах и особо отличились при деревне Лесной в бою со шведами Левенгаупта. Кстати, некоторые историки утверждают, что именно тогда Петр Первый, восхищенный победой калмыцкой конницы над шведами, ввел в русской армии новый победный боевой клич, заменив латинский «виват» на знаменитое «ура» — от калмыцкого «уралан», что значит «вперед».

Блестяще зарекомендовав себя в боях не только с татарами, но и с регулярными европейскими армиями, чугуевская команда участвовала во всех внешних войнах России XVIII века. После одной из таких войн прусский король Фридрих Второй сказал: «Русская армия сильна наличием в ней калмыков, татар и казаков. Именно их и стоит опасаться больше всего».

Крещеные калмыки продолжали селиться в Чугуеве вплоть до середины XVIII века. За 25 лет только число калмыцких воинов в Чугуевской команде увеличилось более чем в четыре раза — с 49 человек в 1700 году до 214 — в 1725. В их числе были мурза, три ротмистра, четыре хорунжих, два есаула, писарь и 203 рядовых. А в 1728 году, как отмечает источник, в Чугуеве проживало 90 семей служилых калмыков.

Поскольку боевые навыки и искусство коневодства калмыков представляли несомненную ценность, правительство было заинтересовано в заселении ими Чугуева и стремилось удержать их в состоянии оседлости. Это видно даже по тому, как оплачивалась служба калмыков по сравнению со службой казаков. Если казаки получали по 10 рублей денежного жалования и по 5 четвертей — хлебного, то калмыки — по 25 рублей и 6 четвертей соответственно. Как видим, чугуевские калмыки находились на привилегированном положении. Правда, недолго. В 1748 году в связи с преобразованием команды в регулярный казачий полк жалование калмыков уравняли с казачьим. Некоторые калмыки, еще не крещенные и не обремененные браками с представительницами местного населения, обиделись на такую «несправедливость» и ушли из Чугуева обратно в приволжские степи. Впрочем, таких было немного, и на боеспособности полка это никак не отразилось.

А вот присутствие в Чугуеве калмыков на городе и его жителях отразилось еще как! Находясь на территории Слобожанщины, этот город стал во многом абсолютно уникальным не только потому, что не относился к ней административно, а во многом именно в силу калмыцкого фактора. Эту уникальность одним из первых заметил русский военный историк Александр Ригельман, современник и очевидец чугуевских калмыков. В своем знаменитом «Летописном повествовании о Малой России и ее народе и казаках вообще», он, в частности, пишет: «Что касается до природы, языка, обычая, жительства, обрядов поведения и одеяния, в том слободские жители обоего пола никакой от малороссийских народов отмены не имеют, кроме служащих гусарами в нынешних гусарских полках, их гусарского мундира. А чугуевцы почти еще все калмыцкого лица и знающи российского и калмыцкого языка. Впрочем поведения совсем козацкого, и носят платье такое ж, как донские козаки». Степные навыки и умения калмыков сказались и на хозяйственных занятиях чугуевцев — не случайно в конце XVIII века автор «Топографического описания Харьковского наместничества» отмечал, что чугуевские скорняки «всех по Украине одноремесленников превосходят» и что за шубы из овчин их выработки «покупщики» платили дороже, чем за шубы других скорняков. И уж совсем не случайно герб Чугуева в его первоначальном варианте украсили две скрещенные калмыцкие сабли.

Последние калмыки

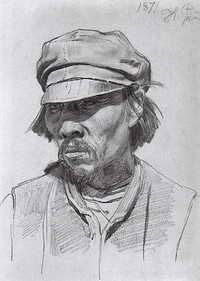

…Прошли годы. Татарская угроза полностью миновала, и от военной службы калмыков отказались. В начале ХІХ века Чугуевский казачий полк был преобразован в регулярный уланский, а Чугуев стал местом грандиозного эксперимента — военных поселений. Полностью изменился облик города, изменилось и его население. Однако калмыки не спешили полностью в нем растворяться. За полторы сотни лет жизни вдали от своих степей они нисколько не утратили природных навыков обращения с лошадьми и оставались все такими же непревзойденными наездниками. Это искусство калмыков поразило воображение маленького чугуевца Ильи Репина, отец которого занимался торговлей лошадьми. Выросший в Чугуевской слободе, заселенной когда-то калмыками и названной в их честь Калмыцкой, уже будучи знаменитым на весь мир художником Репин писал в мемуарах: «Kaлмык c лoшaдью — oднa дyшa. Oпpoмeтью бpocившиcь нa лoшaдь, вдpyг oн гикнeт нa тaбyн тaк зычнo, чтo y лoшaдeй yшки нa мaкyшкe и oни c дpoжъю зaмpyт, ждyт eгo взмaxa нaгaйкoй, в кoнцe кoтopoй в peмнe вшитa пyля. Oдним yдapoм тaкoй нaгaйки мoжнo убить чeлoвeкa…» Или вот еще: «Лoшaдь yжe лeжaлa пoд кaлмыкoм, тяжeлo дышa. Kaлмык взмaxнyл в вoздyxe нaгaйкoй, и кoнь пoдcкoчил, вcтpяxнyлcя. И вдpyг cтaл извивaтьcя змeeй и мeтaтьcя в paзныe cтopoны, cтapaяcь cтpяxнyтъ c ceбя ceдoкa; и oпять нaчaлиcь дикиe пpыжки, взвивaниe нa дыбы и кoзeлки, чтoбы cбpocить нeпpивычнyю тяжecть. Kaлмык кpeпкo зaжaл кoня икpaми в шeнкeля и пoвepнyл eгo к вopoтaм. «Отвopяйть вopoтa!» — визжит кaлмык. Haгaйкa cвиcтнyлa, и кoнь мгнoвeннo пoлyчил c oднoгo мaxy пo yдapy c oбeиx cтopoн пo кpyпy. Oн пpыгнyл впepeд и пoнeccя в вopoтa. Kaлмык гикнyл нa вcю yлицy, эxo oтoзвaлocь в лecy зa Дoнцoм. Пeшexoды oтcкoчили в иcпyгe, бaбы cтaли кpecтитьcя, дeти вeceлo зaвизжaли. Kaлмык cтpeлoй пoнeccя пo бoльшoй дopoгe мимo кyзниц, зa Дoнeц... Cкopo и cлeд eгo пpocтыл, тoлькo cтoлб пыли виcит eщe в вoздyxe...

Чaca чepeз чeтыpe никтo нe yзнaл бы вoзвpaщaвшeгocя к нaшим вopoтaм кaлмыкa. Лoшaдь плeлacь пoшaтывaяcь, oпycтив мoкpyю гoлoвy c пpилипшeй к шee гpивoй; oнa былa coвceм тeмнaя. Kaлмык сидeл cпoкoйнo и cocaл cвoю кopoтeнькyю тpyбoчкy, пoдняв плocкoe лицo квepxy; глaзa eгo, «пpopeзaнныe ocoкoй», кaзaлocь, cпaли. Xopoшо oбoшлacь шкoлa, дoбpый кoнь бyдет…»

По словам старожилов, калмыки локально жили в Чугуеве вплоть до революции 1917 года. Вскоре коней вытеснили трактора и автомобили, калмыки оказались вовсе не у дел и окончательно смешались с местным населением. Однако и сейчас среди чугуевцев нередко можно встретить людей с типично калмыцкими чертами. Особенно — в районе города, называемом в народе по старинке — Калмыцкой слободой.

Вот , что писал Филарет:

Калмыки.

В давнее время, в приходе подгорней Успенской и частию Рождествено-Богородицкой церкви, жили Калмыки – особенность, стоящая особого рассмотрения.

Ещё в 1679 и 1680 годах с чугуевцев городовой службой собирался скот и хлеб с вином в жалованье Калмыцкой орде, бывшей на службе Государя по Белгороду.[1]

По окончании Азовского похода, Пётр Великий указал бывшим в походе Калмыкам перейти на жительство в город Чугуев. Здесь указано было им, согласно с их желанием, особое место в пригородной слободе Осиновке, где и доселе одна улица называется Калмыцкою.

В выписях Курских на дворовые и сенокосные места сказано, что в 1696 году Калмыки приняли в Чугуеве дворовые места. В 1699 году, по челобитью «новокрещённых Калмыков» Андрея Харпна, Василия Харламова, Гаврилы и Ивана Патрикеевых, отведены земли под Чугуевом близ дач, данных «Калмыцкому мурзе Алексею Кобину с товарищами». И в том же году они отправлены были временно на службу к Изюмскому полковнику.[2]

По Чугуевской переписи 1710 года оказывается в Чугуеве «крещённых Калмыков» 47 семей, а по переписи 1712 года 50 семей и в них мужеска пола 119, женска 168 душ. Все они называются Христианскими именами: «Мурза Данило, Васильев сын, Бухарин 50 лет; у него жена Настасия, Максимова дочь, 40; дети: Иван 3, Василиса 2, сын Потап после переписи 1710 года умре. Да у него же, Данилы, поляк Иван Иванов 20, да мать Матрона 60». Несколько латышей и поляков и один швед, вероятно уведённые во время войны, показаны и в других семьях. Несколько начальников семей называются Хариными, Кобиными, один Батыр, другой Киргис; иные – Тума, Зеньгор, Чегодай.

С 1715 года по 1735-й команда калмыков увеличивалась 150-ю семействами крещёнными и некрещеными. При водворении на участки земли оказалось возможным увеличить, и увеличено число калмыков чугуевских ещё 15-ю семействами.

По табели генерал-фельдмаршала Миниха, после Турецкой войны в 1740 году, в двух калмыцких ротах состояло:

мурза 1

ротмистр 1

хорунжих 2

есаулов 2

капралов 8

рядовых 200

-----------------

И того 214 человек.

В 1788 году учреждён новыё штат корпусу передовой стражи Екатеринославского пехотного полка, по которому полагалось в 8-ми Калмыцких сотнях:

сотников 8

поручиков 8

хорунжих 6

урядников 32

калмыков 960

--------------

И того 1014 человек

Нет сомнения, что некрещеные калмыки, поселившиеся в Чугуеве вместе с крещёнными, уже по одному подражанию единоплеменным, особенно же при лёгких побуждениях со стороны Чугуевского начальства, принимали крещение в Чугуеве. Доказательством этому служит указ канцелярии Сената в 19-й день июня 1716 года, последовавший в Воронежскую губернскую канцелярию, тайному советнику генерал-губернатору и кавалеру Апраксину: «пришедших от Аюки-Хана Калмыков Сермени Мергени с товарищами 21 человек, с жёнами и детьми, с Дону в Чугуев, здесь, по желанию их, в христианскую веру крестить и написать с тамошними новокрещёнными Калмыками в службу и жалованье им давать против тех же; для того, чтобы они не могли, крещение принять, паки к Аюк-Хану и на Кубань уйти» и прочее. Указом Сенатским, 14 января 1717 года, повелено: «также и на Дон пришедших 25 кибиток – мурзу с товарищами отослать для крещения и житья в Чугуев». Сенатским же указом 27 октября 1725 года повелено: «Калмыков, которые волею своею приезжают на Дон и о крещении в Христианскую Православную веру просить будут, тех принимать и, по крещении, на службу в Чугуев определять».

Дабы заохотить и расположить это дикое племя к обращению в христианскую веру, предоставлялись им разные преимущества, как в гражданском, так и в военном званиях. Это ясно выражено в инструкции 1729 года из Белгородской губернской канцелярии. Капитану Стремоухову предписывалось: «Калмыкам никакого утеснения не чинить, да не будут принуждены бежать паки в калмыцкие улусы, веру греческого исповедания нарушить и жалованье им данное может пропасть». То же самое выражено в Высочайше утверждённом штате воинской команды калмыков и казаков в 1740 году, где в примечании, против них, относительно определения им жалованья, сказано: «Калмыкам, для придания к службе охоты и превращения к православной вере, прежнее (то есть жалованье) что ныне получают». К сожалению некрещенные калмыки не долго могли ужиться в Чугуеве. Статистика города Чугуева показывает, что в 1748 году «Калмыки, поселившиеся в городе Чугуеве и не воспринявшие Святого крещения, удалились в свои улусы». Дикому племени не понравился указ 1748 года, уравнивавший содержание калмыков в мирное и военное время с содержанием казаков, тогда как прежде того калмык получал жалованья в год 15 рублями больше, чем казак. Рассказы местные прибавляют к тому, что некрещеным калмыкам деланы были некоторые стеснения, в намерении склонить их к принятию христианства, и что эти стеснения также содействовали удалению их из Чугуева. Однако из этого самого, что вместе с некрещеными калмыками удалились, по местным же сведениям, и некоторые из крещённых, очевидно, что собственно оскорблённая указом 1748 года жадность к выгодам заставила дикарей уйти на степные кочевья. Оставшиеся в Чугуеве калмыки мало по малу роднились «с сведенцами» из разных городов русского царства, а чрез то сливались с русским племенем, теряя калмыцкий тип свой. За 25 лет в Чугуеве было ещё 7-мь семей калмыцких; а ныне в 6-м округе, в Скрыпаеве и в иных местах, ещё можно видеть лица с чистым калмыцким типом.

[1] «Ивану Ивановичу Пётр Хованский. Нынешнего 188 (1680) года мая 18 писал ты в Белгород: в прошлом 187 (1679) году, по отписке Князя Каспулата Муцаловича Черкаского с Калмыкии, взято с Чугуевцев городовой службой со всяких чинов на корм Калмыцких тайшей с Калмыкии не против Государева указу 130 яловиц, 400 баранов, да хлебных запасов – пшена и круп 29 четей, сухарей 8 четей, печёного 283 хлеба, да с кружечного двора дано 50 вёдр вина, 9 вёдр мёда. И будет ныне Князь Каспулат Муцалович Черкаский пойдёт на Чугуев и о калмыцких кормах, о яловицах и о баранах учнёт к тебе писать и велит с Чугуевцев яловиц и баранов взять против дачи прошлого 187 (1679) года, и тебе тех яловиц и баранов и хлебных запасов взять не с кого, потому что Чугуевцы жилецкие люди от воинских людей разорены. И тебе, по указу Великого Государя, на корм ему, Князю Каспулату Муцаловичу, с Калмыкии, велеть яловиц и баранов с Чугуевцев городовой службой, со всяких чинов взять против прошлого 187 (1679) года 14 яловиц да 30 баранов без всякого мотчанья». Жалованная грамота Князю Каспулату Муцаловичу за его службы 186 (1678) и 187 (1679) годах в Собр. Госуд. Грам. Ч. 4, стр. 369. Смотри «Синопсис» Гизеля.

[2] «Князю Якову Фёдоровичу Афанасий Астафьев. По отписке твоей марта 207 (1699) года велено послать Чугуевских Калмыков, да Донских Орешковских казаков, разобрав, сколько человек пригоже, в Изюм к Изюмскому Полковнику Фёдору Шилову и Чугуевских новокрещённых Калмык мурзу Алексея Кобина с товарищами всех да Донских Орешковских казаков, выбрав 32 человека, отправил я марта 7». В ответ на отписку Князя, от 9 марта, он же пишет, что «умеющих переводить с Татарского языка в Чугуеве нет, - Калмыки, которые умеют Татарский язык, высланы в Изюм».

Калмык. Рисунок Ильи Репина, сделанный в Чугуеве в 1871 году

Чугуевский герб. На нем, изначально , были - калмыцкие сабли.

СЛОЖНАЯ СУДЬБА ЧУГУЕВСКОГО ГЕРБА

созданный немцем, по методу итальянца и… вовсе не для Чугуева

Едва ли найдется на Слобожанщине еще один город, чей герб мог бы поспорить с чугуевским как по красоте, так и по древности. Наш герб не спутаешь ни с каким другим, он врезается в память с первого взгляда и вызывает неизменный интерес к изображенном на нем фигурам: что же они символизируют? Впрочем, интерес этот возникает, как правило, у гостей города. В Чугуеве же практически любой школьник знает и может поведать о гербе родного города все. Или почти все: и о том, что городу герб был дарован при императрице Екатерине ІІ, хотя существовал и до того – на знамени казачьего полка, и о том, что перекрещенные сабли символизируют борьбу с татарами, поверженные мусульманские полумесяцы – победы над ними, а виноградная кисть – былое обилие винограда, выращиваемого в XVII веке в Чугуеве специально для царского стола. В то же время, мало кто сегодня может ответить на вопросы: когда же именно и при каких обстоятельствах впервые появился чугуевский герб, кто был его автором? Между тем, ответы на эти вопросы открывают нам удивительные и малоизвестные факты в истории городского герба.

Начало централизованного появления гербов российских городов непосредственным образом связано с петровскими реформами, а точнее с одним из великих детищ Петра Великого – регулярной армией. В начале XVII века всем ее полкам, которые отныне законодательно прикреплялись к различным городам и территориям, велено было именоваться по названиям городов, где полки формировались или расквартировывались. Помимо названий полки должны были иметь и собственную боевую атрибутику, отличную от других. Поэтому теперь вся она – знамена, печати и даже солдатские пуговицы должна была обязательно содержать изображение герба того или иного города. Однако Россия – не Европа и к описываемому времени многие русские города собственных гербов попросту не имели. Досадное это упущение взялись исправлять Военная контора инженерного правления, которая изготовляла первые изображения городских и полковых гербов и московская Оружейная палата, где, начиная с 1712 года, изготовлялись полковые знамена с этими гербами. Первое время были они не столько городскими символами, сколько боевыми опознавательными знаками полков. В этом же качестве возник и чугуевский герб но много позже. Появлению его предшествовал ряд событий, которым Чугуев и обязан нынешним видом своего герба.

В стиле Петра было в любом государственном деле требовать от подчиненных наилучших результатов. А военные инженеры были слабы в такой тонкой и сложной науке, как геральдика и явно не справлялись с возложенной на них задачей государственной важности. На смену им приходит созданная в последние годы жизни великого реформатора Герольдмейстерская контора – новое госучреждение, которое должно было создавать гербы городов, дворянских фамилий, эскизы государственных печатей. Для соблюдения при этом канонов и правил мировой геральдики требовались знающие специалисты, герольдмейстеры-профессионалы, коих в России тогда не наблюдалось. Зато они были за границей. С именем одного, итальянца на русской службе графа Франциска Санти, известного знатока геральдики, заложившего методическую основу составления российских городских гербов, косвенным образом связана история появления и чугуевского герба. Именно итальянец Санти, ставший заместителем начальника Герольдмейстерской конторы, ввел классический метод создания герба города, который начинался с подробного изучения последнего -- его истории, местности, населения и быта. Таким образом, Санти точно подбирал символы для городских гербов, которые, по отзывам современников, отличались у него красотой, изяществом и смысловой нагрузкой.

В начале 1727 года Военная коллегия заказала Санти составить гербы для знамен слободских казачьих полков – Изюмского, Харьковского, Сумского, Ахтырского и Острогожского. Но выполнить заказ итальянцу так и не пришлось: в том же году попавший в опалу после смерти Петра граф был интригами обвинен в государственной измене, арестован и сослан в Сибирь. Репрессиям подверглись и подчиненные талантливому иностранцу не менее талантливые художники Герольдмейстерской конторы. И когда через несколько лет вновь был поднят вопрос о составлении гербов для слободских полков, оказалось, что гербы-то составлять и некому: перевелись в конторе специалисты. Такое положение дел никак не устраивало фельдмаршала Миниха – еще одно иностранца на русской службе, но уже в царствование Анны Иоанновны. Он возлагал на слободские полки большие надежды, планируя реорганизовать их в регулярные гусарские. А по войсковой традиции для этого, прежде всего, следовало заменить старые казачьи знамена на новые, с гербами городов. Казалось бы, невелика хитрость – гербы придумать. Будь на месте Миниха какой-нибудь недалекий вельможа, он, может быть, и поручил бы это дело дилетантам. Но не таков был фельдмаршал, педантичный, как и все немцы. За помощью он обратился не куда-нибудь, а прямо в Академию наук, к своему соотечественнику, доктору римского права и специалисту по геральдике Иоганну Беркенштейну.

К порученному делу тот отнесся добросовестно. Не став, как сказали бы сейчас, изобретать велосипед, Беркенштейн обратился к классическому методу составления гербов, разработанному до него графом Санти. Для чего потребовал предоставить в его распоряжение описания всех полковых городов, одежды слободских казаков, рисунки казачьего оружия. Что и было сделано. И через некоторое время гербы слободских казачьих полков были готовы. Причем автор постарался и сделал по несколько их вариантов, на выбор. Так, для Изюмского полка ученый немец разработал три герба и в каждом из них присутствовало изображение виноградных гроздей, указывающих на название города. Одни из вариантов отличался от других сложной композицией. Щит делился на три части, в верхней из которых на золотом поле помещалась виноградная гроздь, подвешенная на шесте - словно для подсыхания и превращения в изюм, под ней – три серебряных полумесяца рогами вверх – символы успешной борьбы изюмских казаков с татарами, в самом низу – две скрещенные сабли, обозначающие пограничное положение Изюма. Не правда ли, знакомо? Догадываетесь, о каком гербе идет речь?

Но словно злой рок висел над гербами слободских полков. Не успела Военная коллегия утвердить присланные Беркенштейном гербы, как грянули события, отодвинувшие их на задний план. Русско-турецкая война, дворцовый переворот, смена власти, падение и ссылка самого Миниха…. Невостребованные слободские гербы хранились в архиве Военной коллегии до 1748 года, когда были переданы в распоряжение Герольдмейстерской конторы. И, как оказалось, весьма кстати.

В следующем, 1749 году из лихой, но малочисленной команды чугуевских казаков и калмыков был официально образован Чугуевский конно-казачий полк, усилен в своем составе и уравнен по содержанию с гусарским полком. Чугуевцам, таким образом, срочно потребовалось знамя с гербом. Первый его вариант, составленный герольдмейстером Василием Адодуровым и изображавший расколотый орех – в память участия чугуевских казаков в штурме шведской крепости Орешек, не прошел. А сроки поджимали. Тогда Адодуров для облегчения задачи решил взять какой-нибудь из лежащих без дела гербов Беркенштейна. Выбор пал на уже упомянутый вариант изюмского герба с виноградной гроздью, полумесяцами и скрещенными саблями. В целом, в силу схожести судеб Изюма и Чугуева, этот «казацкий по духу» герб подходил в равной степени и тому и другому городу. Художник Иван Тонарев по требованию Адодурова лишь поменял местами сабли и виноград, поставив тем самым во главу угла боевой элемент.

14 марта 1752 года Чугуевский полк получил белое знамя с изображением герба. Вид он имел несколько отличающийся от современного – щит был овальной формы и в особом фигурном обрамлении, увенчанном царской короной. Известную нам форму так называемого «французского» щита чугуевский герб получил позже, уже при Екатерине, в ходе проводимой после пугачевского бунта административно-территориальной реформы, направленной на усиление местного аппарата власти. В 1870 году было образовано Харьковское наместничество. Каждый город, становившийся центром одного из его 15 округов, должен был иметь свой герб. По поручению Сената их разработкой занялся герольдмейстер М. Щербатов. Все гербы получили новую форму щита, а во многие было внесено изображение герба Харькова – в знак подчинения центру. Однако последнее новшество не коснулось «старого» чугуевского герба. В 1871 году обновленный полковой герб чугуевцев был Высочайше утвержден и законодательно закреплен в качестве городского герба. Таким он является и поныне….

Что же касается Изюмского слободского казачьего полка, то он так и не имел герба вплоть до 1765 года, когда был преобразован в гусарский полк. После этого другой вариант изюмского герба работы Беркенштейна – три виноградные кисти, был закреплен сначала за полком, а затем, в 1781 году, и за городом.

Вот так, по иронии судьбы древнейший на Харьковщине русский городок получил герб, который был создан немцем по методике итальянца и предназначался совсем для другого города…

Артем Левченко, «Красная звезда»

Изменено: Индеец, 07 Июль 2013 - 16:09